Unterstützungsaktion Thermische Bauteilaktivierung: Hintergrundinformation und Zwischenbilanz

Zur Erreichung der Klimaschutzziele muss der Gebäudebestand bis 2040 CO2-neutral werden. Durch thermische Bauteilaktivierung im Neubau lässt sich ohne großen Aufwand sowohl der Gesamtenergieverbrauch in Gebäuden verringern als auch Wärme aus erneuerbaren Energiequellen speichern. Das Gebäude wird dadurch zu einem wichtigen Baustein der Energiezukunft. Mehrkosten beim Bau entstehen dadurch gegenüber herkömmlichen Heizsystemen nicht.

Dennoch wird derzeit nur ein geringer Anteil von Wohngebäuden mit Bauteilaktivierung ausgeführt. Österreich hat sich durch innovative Planer in den letzten Jahren in diesem Bereich eine Vorreiterrolle erarbeitet. Im Gewerbebau wird die Bauteilaktivierung hingegen bereits häufig eingesetzt. Auch Länder wie Deutschland und die Schweiz setzen diese klimafreundliche Bauweise schon im großen Maßstab ein.

Anschub für den Wohnbau soll hier das Unterstützungsprogramm des Klima- und Energiefonds leisten. Seit rund 6 Monaten ist der Call geöffnet – Zulauf gibt es derzeit vor allem aus dem Osten Österreichs.

Klima- und Energiefonds-Geschäftsführer Ingmar Höbarth: „Die Thermische Bauteilaktivierung ist keine rocket science – es ist eine vergleichsweise simple Technologie, aber mit großem Potenzial für die Klimaneutralität! Denn um diese für Österreich bis 2040 erreichen zu können, müssen die Emissionen in allen Sektoren auf Null reduziert werden. Die Bauteilaktivierung ist dabei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.“

Gunther Graupner, Geschäftsführer Kompetenzzentrum Bauforschung: „Wenn ohnehin zu errichtende Bauteile wie Böden und Decken durch die Bauteilaktivierung intelligent als Speicher für Wärme und Kälte genutzt werden, entsteht von Seiten der Bauwirtschaft plötzlich ein wichtiger positiver Beitrag zur Erreichung der Klimaziele. Damit werden Gebäude zu einem aktiven Baustein in der Energiezukunft.“

Was ist thermische Bauteilaktivierung (TBA)?

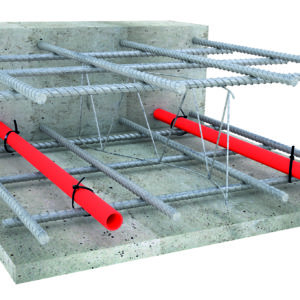

Bei der Bauteilaktivierung werden Rohrleitungen aus Kunststoff in massiven Bauteilen verlegt, durch die schließlich warmes Wasser zum Heizen bzw. kaltes Wasser zum Kühlen fließt. Die aktivierten Bauteile geben über ihre gesamte Fläche Wärme ab oder nehmen sie wieder auf – je nach Heiz- oder Kühlsituation.

Im Gegensatz zur Fußbodenheizung, welche im Estrich verlegt wird, werden die Rohrleitungen vor dem Betoniervorgang auf der unteren Bewehrungsebene oder im Kern von Betondecken oder Betonfertigteilen montiert, wodurch das gesamte Bauteil thermisch aktiviert wird.

Wie wirkt sich die thermische Bauteilaktivierung auf den Wärmebedarf in Gebäuden aus?

Für die Anwendungen der TBA als einziges Heizsystem ist ein guter thermischer Gebäudestandard Voraussetzung, dann reichen die aktivierten Deckenflächen und es sind keine zusätzlichen Wärmeabgabesysteme wie Heizkörper oder Fußbodenheizung erforderlich.

Auch für die ressourcenschonende Kühlung im Sommer eignet sich die thermische Bauteilaktivierung sehr gut. Insbesondere der Einsatz von freier Rückkühlung über Erdwärmetauscher, Grundwasserbrunnen oder Kaltwassersätze ist ein bewährtes und ressourcenschonendes Konzept, mit dem Wohnungen im Sommer behaglich kühl gehalten werden können, und das bei sehr niedrigen Betriebskosten.

Eignet sich thermische Bauteilaktivierung zur Speicherung von Wärme aus erneuerbaren Quellen?

Ja, die so aktivierten Bauteile haben die Kapazität, Wärme zu speichern, die aus erneuerbaren Quellen stammt und/oder lokal am Grundstück generiert wird, z.B. über die eigene Photovoltaikanlage. Lokal erzeugter Strom kann mit Hilfe einer Wärmepumpe in Wärme/Kälte umgewandelt und in den massiven Bauteilen gespeichert werden. Dadurch leistet die TBA einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau eines erneuerbaren Energiesystems.

Was wird mit dem Programm „Energieflexibilität durch thermische Bauteilaktivierung“ konkret unterstützt?

Im Rahmen des Programms werden vom Klima- und Energiefonds gezielt Planungsleistungen für gesamte Energiekonzepte mit TBA als Wärmespeicher und lokal erzeugte erneuerbare Energie oder erneuerbarem Strom aus Erzeugungsspitzen als Wärmequelle beauftragt. Dadurch soll die Umsetzung möglichst vieler Projekte auf Basis qualitativ hochwertiger Planung ermöglicht werden. Gleichzeitig wird Know-how dafür aufgebaut, welche Flexibilisierungsmöglichkeiten es in Mikro-, Nah- und Fernwärmenetzen gibt.

Für die Planungsdienstleistung steht je Einzelprojekt ein Pauschalbetrag zwischen 40.000 und 85.000 Euro zur Verfügung. Zusatzleistungen wie z.B. die Teilnahme an wissenschaftlichem Monitoring werden extra vergütet.

Status Quo zur aktuellen Ausschreibung

Das Programm wurde 2020 zum ersten Mal ausgeschrieben. Die aktuelle erste Phase des Programms endet planmäßig am 31.03.2023.

· Bisher wurden 9 Projektanträge zugelassen,

· mit einer geplanten Unterstützungssumme von insgesamt rund 627.000 Euro,

· insgesamt sind davon 976 Wohnungen mit einer Bruttogeschossfläche (BGF) von 88.124 m² betroffen.

· 8 Projekte wurden bereits wissenschaftlich beraten.