Geothermie wird in Österreich derzeit noch relativ selten eingesetzt, obwohl es hierzulande vielfach gute Bedingungen für oberflächennahe Wärmegewinnung, aber auch für Tiefengeothermie gibt. Die Klima- und Energie-Modellregion Triestingtal will das ändern und ihr Geothermie-Potenzial in Zukunft stärker nutzen.

Eine Studie von GeoSphere Austria liefert einen klaren Blick auf das Geothermie-Potenzial in der Klima- und Energie-Modellregion Triestingtal: Während die Voraussetzungen für Tiefengeothermie hier sehr eingeschränkt sind, gibt es vielfach gute Möglichkeiten, um oberflächennahe geothermische Anlagen für die Wohnraumwärme zu nutzen.

Ein wichtiges Ergebnis der Studie ist eine Ampelkarte, die zeigt, wo Erdsonden ohne Probleme eingesetzt werden können und wo Einschränkungen durch Geologie, Wasserschutz und Naturschutz bestehen. Den Gemeinden der Region hilft die Karte bei Bauvorhaben, Beratungen und Bewilligungen, wenn es darum geht, zu entscheiden, wo bei Neubauten Geothermie Sinn macht und wo eventuell auch Heizungsumrüstungen von großvolumigen Gebäuden sinnvoll wären.

Effizient im Betrieb

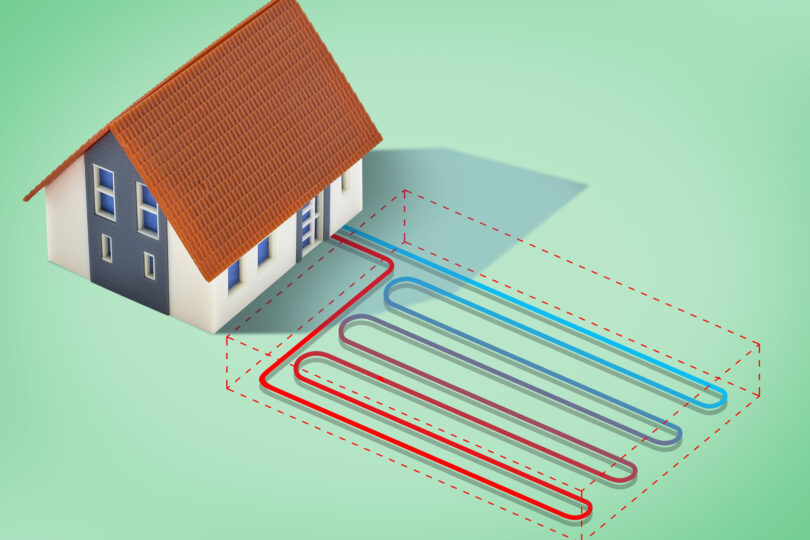

Neben der hohen Energieeffizienz besteht ein weiterer Vorteil von oberflächennaher Geothermie darin, dass sie sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen eingesetzt werden kann. Im Gegensatz zur Tiefengeothermie wird bei oberflächennaher Geothermie Wärme aus den oberen Schichten des Untergrunds genutzt und über eine Wärmepumpe auf das erforderliche Temperaturniveau gebracht. Der Investitionsbedarf für derartige Anlagen liegt zwar höher als bei Luft-Wärmepumpen oder Biomassekesseln, dafür kommt der laufende Betrieb deutlich günstiger.

Für die Geothermie spricht auch ihre de facto unlimitierte Verfügbarkeit. Sie unterliegt zudem keinen saisonalen oder tageszeitlichen Schwankungen, ist emissionsfrei und schont das Landschaftsbild. Denn die Energiegewinnung selbst erfolgt unter Tage, sodass an der Oberfläche lediglich die Verrohrung, die Wärmepumpen und gegebenenfalls Betriebsgebäude sichtbar sind. Damit ist auch der Flächenverbrauch dieser Technologie gering.

Nutzungsmöglichkeiten von Tiefengeothermie

Neben der oberflächennahen Geothermie zur Wärmeversorgung soll in Zukunft in Österreich aber auch die Tiefengeothermie mehr an Bedeutung erlangen. Ein Vorteil der Nutzung von Wasser aus größeren Tiefen ergibt sich aus den höheren Temperaturen. So sind in circa 3.000 Meter Tiefe Temperaturen um hundert Grad Celsius möglich, was eine breite Palette an Nutzungsmöglichkeiten eröffnet wie etwa Prozesswärme, Verstromung oder kaskadische Nutzung.

Dass das tiefengeothermische Potenzial in Österreich bis dato nur wenig genutzt wurde, liegt nicht nur an den hohen Investitionskosten, sondern auch an den hohen Kosten der Projektvorbereitung. Wenn eruiert werden soll, ob in einem Gebiet Thermalwasser aus großen Tiefen tatsächlich wirtschaftlich genutzt werden kann und der Bau einer Anlage sinnvoll ist, müssen im Vorfeld aufwändige Erkundungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Um Gemeinden, Städte und Unternehmen dabei zu unterstützen, die Tiefengeothermie zu nutzen, wurde vom Klima- und Energiefonds das Programm „Tiefengeothermie“ entwickelt. Es umfasst fünf Module: Neben grundlegenden Vorstudien, Machbarkeitsstudien, Erkundung, Exploration und Probebohrungen werden auch Veranstaltungen zu Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligungen unterstützt. In Summe stehen für das Programm zehn Millionen Euro zur Verfügung. Die Einreichfrist endet am 30. Juni 2024 um 12 Uhr. Details zur Ausschreibung finden sich unter folgendem Link.