Klimaschutz und Innovation liefern einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftskraft und generieren darüber hinaus viele Zusatznutzen für die Gesellschaft. Eine Studie des Wegener Center der Universität Graz im Auftrag des Klima- und Energiefonds analysiert den volkswirtschaftlichen Nutzen von Climate Action für Österreich. Dabei wird klar, dass Klimaschutz und Wirtschaftswachstum einander nicht ausschließen – bei kluger Gestaltung einander sogar bedingen. Es braucht jedoch rechtzeitiges Handeln, um die gesellschaftlichen Kosten durch Klimarisiken gering zu halten, und die aktive Gestaltung von Rahmenbedingungen und Förderung von österreichischen Unternehmen im Wettbewerb um Technologieführerschaft.

Studie im Auftrag des Klimafonds

Das Team der Universität Graz hat Studien der letzten fünf Jahre mit Schwerpunkt auf volkswirtschaftliche Effekte und Förderpolitik für Österreich synthetisiert. Mehr als 50 Studien wurden herangezogen, um den Nutzen von Innovation und Klimapolitik für den Wirtschaftsstandort Österreich zu erheben. Die österreichische Forschungs- und Projektlandschaft liefert dabei viele interessante Einsichten, darunter auch aus zahlreichen ACRP-Projekten. Auch wenn die Studien in Bezug auf Dimension und Systemgrenzen nur bedingt vergleichbar sind, geben sie ausreichend Grund zu handeln. Durchgeführt wurde die Studie vom Wegener Center der Universität Graz unter der Leitung von Karl Steininger, mit Analysen von Olivia Koland und Matthias Salomon.

Die Studien berichten über das Potenzial einer „Double Dividend“, Chancen einer Kreislaufwirtschaft, über das Ausmaß von positiven Wertschöpfungseffekten durch Klimaschutzmaßnahmen im großen Stil sowie Innovations- und Investitionseffekten auf den Wirtschaftsstandort. Aber es gibt auch Risiken zu berücksichtigen, insbesondere Kosten des Zögerns und Nicht-Handelns, internationale Abhängigkeiten und Fragen der Finanzierung der notwendigen Investitionen, den Zeitrahmen, in dem Handlungen gesetzt werden müssen, die sozialen Auswirkungen der getroffenen Maßnahmen, sowie die notwendigen Rahmenbedingungen, die Unternehmen wichtige Signale geben.

Wertschöpfungsketten, Kreislaufwirtschaft und Wettbewerb

Klar ist, das Ziel der Klimaneutralität erfordert enorme Investitionen. Insgesamt gehen Schätzungen von einem zusätzlichen Investitionsbedarf für Österreich bis 2030 von jährlich durchschnittlich 16,2 Mrd. Euro aus.1 Die Finanzierung der Investitionen – ob privat oder öffentlich – ist in Studien größtenteils ungeklärt. Sie ist einerseits von den Rahmenbedingungen am Kapitalmarkt abhängig, bedarf andererseits aber auch umfassender öffentlicher Aufwendungen, z. B. für die Bereitstellung der Energie- und Verkehrsinfrastruktur.

Ein zentrales Ergebnis ist, dass klug ausgestaltete Klimaschutzmaßnahmen positive Effekte auf Wertschöpfungsketten haben und den Wirtschaftsstandort in Zukunft stärken. Der Ausbau erneuerbarer Technologien entlang Innovations- und Investitionseffekten ist ein Konjunkturmotor. Dabei ist die heimische Produktion von grünen Technologien essenziell, um den Wirtschafts- und Industriestandort auch zukünftig zu sichern.

So erhöhen die genannten 16,2 Mrd. € an jährlichen Investitionen in die klimaneutrale Transformation die Wertschöpfung um durchschnittlich 2,4% des BIP und schaffen rund 70.000 Arbeitsplätze in Vollzeitäquivalenten pro Jahr. 1

Ein verstärkter Fokus auf Kreislaufwirtschaft, d.h. gesteigerte Materialeffizienz, höhere Recyclingquoten und Integration der Wertschöpfungsketten auch zwischen Betrieben, kann den Investitionsbedarf durch Reduktion von Primärproduktion senken und die Bruttowertschöpfung weiter erhöhen, da sich der Importbedarf für hochpreisige Energieträger reduziert.2

Nächste Schritte

In einer klug gestalteten Klimapolitik werden gesellschaftliche Zusatznutzen generiert, z. B. Co-Benefits von Klimaschutz und Gesundheit, und Handlungsfelder von Politiken idealerweise kombiniert, etwa FTI-, Energie- und Industriepolitik. Weitere gesellschaftliche Ziele sind die Reduktion von Abhängigkeiten, insbesondere am Energie- und Strommarkt, ökonomische Resilienz, das Schaffen von stabilen Beschäftigungsverhältnissen und das Erreichen sozialer Gerechtigkeit in der Transition.

Das Ausbleiben ambitionierter Klimaschutzmaßnahmen hat nicht nur hohe gesellschaftliche Kosten, sondern belastet auch das Budget (z. B. durch Transferzahlungen für Emissionsrechte und klimaschädliche Subventionen). Konsequente Klimapolitik entlastet den öffentlichen Haushalt. Zentral ist in allem politischen Handeln ein unverzögertes und klares Signal an die Wirtschaft und Akteure, z. B. über rasche Genehmigungsverfahren sowie gezielte Innovations- und Exportförderungen.

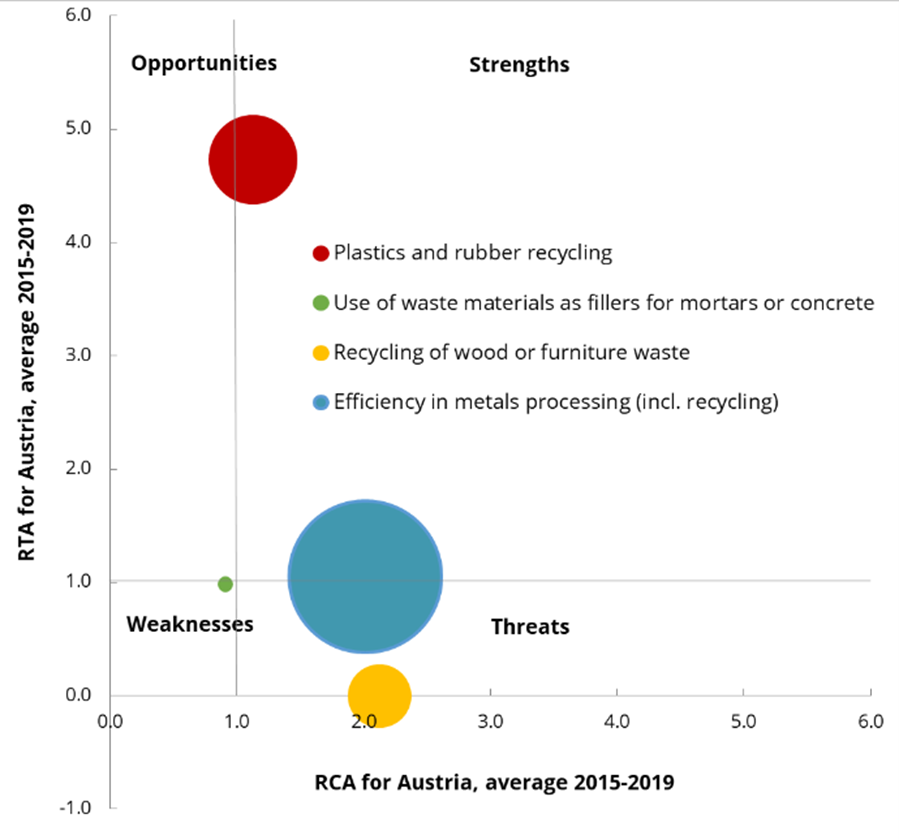

Klare Signale ermöglichen es den Unternehmen, die hohen Up-Front-Investitionen zu tätigen, die für die Umstellung unseres Wirtschaftssystems notwendig sind. So sind etwa in Bereichen mit hoher Innovationsleistung, aber geringem Handelsvorteil Exportförderungen zielführend; in Bereichen mit Außenhandelsstärke, aber geringer Innovationskraft greifen wiederum Innovationsförderungen zur Sicherung der Exportstärke (vgl. Abb. 1).

In den letzten Jahren ist auf globaler Ebene ein regelrechtes Wettrennen um die Technologieführerschaft im Bereich der grünen Technologien gestartet. Sowohl China als auch die USA setzten umfassende Maßnahmen wie Subventionen und Steuererleichterungen, um die Ansiedlung und den Erhalt grüner Industrien am Wirtschaftsstandort zu sichern. Ähnliche Maßnahmen werden zurzeit intensiv auf EU-Ebene diskutiert (vgl. Draghi-Report3 und sind für die Zukunft des Industriestandorts der EU und auch Österreichs von enormer Bedeutung.

[1] Miess et al. (2022), Analyse des Investitionspotenzials bis 2030 auf dem Weg zur Klimaneutralität, UBA.

[2] Schützenhofer et al. (2024), Transformationspfade und FTI-Fahrplan für eine klimaneutrale Industrie 2040 in Österreich, AIT.

[3] Draghi (2024), The future of European competitiveness. Europäische Kommission.